艾艾贴 | 怕上火?艾灸啊!

浏览:905次发布日期:2017-11-03

大清早的就被隔壁女生突兀的尖叫声吓醒

那也不必多想,翻个身继续睡吧

隔壁的昨晚出去打边炉(火锅)

半夜12点多才回来

在又燥又干的秋冬

不上火才怪

“冬日老屋暖,火锅慰风尘。”在渐冷的秋冬季节,最惬意的享受就是一家子人围坐在热气翻滚的火锅旁,一边将冒着热气的食材夹进嘴里,一边叫唤着:好烫好烫!

只是火锅虽美味,却容易引发咽喉肿痛、口舌糜烂,女孩子还容易脸上冒痘,这是因为秋冬季节天气干燥,容易造成脏腑功能活动失调,热辣食物容易造成人体内热不能散发,引发脏腑火热蕴积,《黄帝内经》有云:“阳胜则热。”内热会引起实火内盛,也就是我们通常所说的上火。

中医一般将上火分为“实火”和“虚火”两大类,我们经常所说的上火一般指的是实火,“阴虚者属虚火”(《中医内科学》),虚火即我们所说的肾虚、肺虚(有关肾虚的艾灸之法可参考:艾灸养生 | 管理好“头”等大事,对秋季脱发说“NO”!)。

实火内盛在我们日常生活中真是再常见不过了,面红目赤、口唇干裂、口苦燥渴、口舌糜烂、咽喉肿痛、牙龈出血、身热烦躁、尿少便秘、尿血便血、舌红苔黄等等,都在告诉你:你可能上火啦。解决的方法自然就是“去火”,即中医的清热泻火。

清热泻火需要多食用像冬瓜、莲藕、丝瓜、番茄、芹菜等凉性的食物,也可以服用牛黄丸、清火片等中成药,以及饮用菊花、金银花等凉性茶进行调理,《医学入门》记载:“寒、热、虚、实均能灸之”。也就是说灸既能补,也能泻,能够适用于寒热虚实诸症的需要,清热泻火自然不在话下。

这些穴位一起灸,作用更大

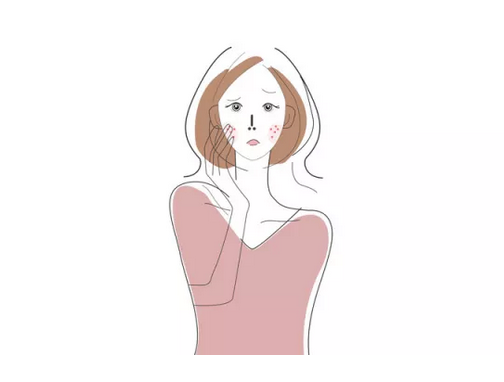

下关配阳溪、关冲、液门、阳谷有清热泻火的作用。

——《医学百科》

【下关穴】此穴位于耳前方,颧弓与下颌之间形成的凹陷中,因为这个穴“合口有孔,张口即闭”(《中国针灸全书》),所以在取穴时要特别注意一定要闭口。

【阳溪穴】取此穴时,将大拇指外翘,两筋之间的凹陷处就是了。《中国针灸全书》有言:“阳溪为五输穴中的经穴,五行属火,火乃肝之子、土之母,泻之可清心肝之火,补之可健脾祛痰。”故此穴有清热散风,通利关节的作用。

【关冲穴】《针灸穴名解》有言:“关冲穴系三焦经之井穴,是该经经气所出之所,能清三焦之热,醒神开窍,治口干,喉痹,目昏,掌热...等症。”如果是上火引起的喉咙肿痛,还可以关冲配少商、少泽,有泻热利咽的作用。

【液门穴】取此穴时需微握拳,掌心向下,在位于第四、五指间缝纹端的赤白肉际处取穴。《针灸穴名解》有言:“液门穴有清热泻火、安神定志之功,治咽痛、目清、耳聋、齿痛、寒热、狂疾,及伤津而致干燥之症,均可取之。”

【阳谷穴】此穴为手太阳小肠经五输穴之经穴,五行属火。《中国针灸学词典》有言:“阳谷穴有清热散风、熄风安神作用。”当出现头痛、目眩、目赤肿痛、耳鸣时,都可艾灸此穴进行缓解。

三间配前谷,有清热泻火明目作用,治目急痛。

——《中国针灸学词典》

【三间穴】三间为手阳明大肠经之输穴,常用于缓解咽喉肿痛,扁桃体炎。《中国针灸学词典》有言:“三间有泄邪热,利咽喉,调腑气作用。”

【前谷穴】《中国针灸学词典》有言:“前谷有清热解表、调气通络作用。”此穴在第五掌指关节尺侧,取穴时要微握拳,在掌指关节前的横纹地方取穴。

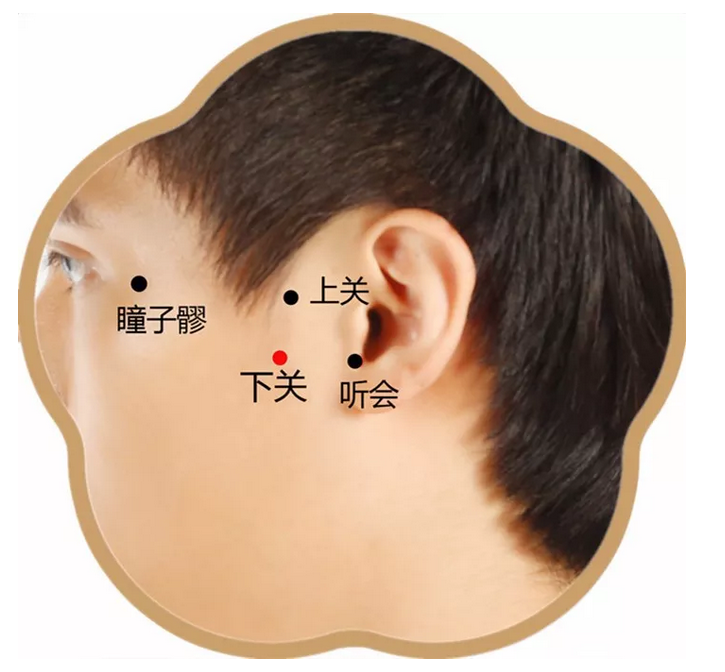

二间配鱼际、合谷,有清热泻火的作用,主治咽喉肿痛,牙痛。

——《医学百科》

【二间穴】此穴为手阳明大肠经的第二穴,多用于缓解齿痛,咽喉肿痛,喉炎,扁桃体炎,目赤,热病,身热等不适。《中国针灸学词典》有言:“二间穴有散邪热、利咽喉等作用。”

【鱼际穴】《中国针灸全书》有言:“本穴具有清肺热的特点,凡外感风热、燥热伤肺,或阴虚内热、热伤肺络等所导致的病证,均可取鱼际治疗。”但要注意:此穴不宜化脓灸,所以要掌握热量,做好防护,防止灼伤皮肤。

【合谷穴】此穴为常灸穴位之一,为手阳明大肠经的原穴,“合谷穴有开窍醒神、清泻阳明、疏风镇痛之功”(《针灸穴名解》)。八要穴口诀歌里提到:“面口合谷收”,故“合谷多用于治疗头面五官诸多病证。”(《中国针灸全书》)

秋冬干燥易上火,大家记得平时要注意劳逸结合,少吃辛辣煎炸等热性食品,闲暇时灸一灸,清热又泻火。

企业介绍

企业介绍  核心团队

核心团队  企业文化

企业文化  发展历程

发展历程  联系我们

联系我们

产品介绍

产品介绍  产品特性

产品特性

视频中心

视频中心  宣传物料下载

宣传物料下载  艾艾贴穴位图

艾艾贴穴位图

新闻资讯

新闻资讯  艾 · 养生

艾 · 养生  穴位大全

穴位大全