末伏 | 立秋已过,余热未消,三大穴位“灸”住秋老虎!

浏览:685次发布日期:2017-08-10

小时候的暑假都是在外婆南方家里度过的,吱吱响的风扇,冷水浸过的西瓜,猛烈的阳光和午后的蝉鸣声充斥着整个夏天。

轰隆一场大雨,蒸发了大地所有的暑气。

外婆微微摇着蒲扇,看着雨气弥漫的远方,然后说:“别看天儿凉啦,秋老虎要来咯!”

年少不懂事,以为秋老虎是真老虎,硬要拖着外婆去瞧瞧,长大之后才发现儿时的幼稚。

立秋一过,旷野萤火的盛夏已成记忆,风不再像暑天的热风,回归线往北一点的城市,一早一晚也变得凉气袭人。然而,不要以为由此便进入了凉爽的秋季,所谓“火烧七月半,八月木樨蒸”,末伏的结束,才是秋季真正的来临。

末伏,又称秋老虎,是立秋后的第一个庚日,三伏中的最后一伏。今年末伏为8月11日至8月20日。末伏来到,意味着全国最大范围的一波高温天气也随之来临,南北方“烧烤模式”范围扩大。

此时的神州大地,火伞高张、流金铄石,不少古人都禁不住这番酷热而提笔作诗。

白居易作《何处堪避暑》感叹:“何处堪避暑,林间背日楼。何处好追凉,池上随风舟。”

为了纳凉也是费尽了心思,“如何三伏月,杨尹谪虔州”,虔州是现江西省赣州,可见此时的南方高温难耐。

而末伏时节,北方又是一番怎样的场景?

此时的北方,一望无际的田野里,勤劳的人们正在播种施肥,以期盼来年的丰收。辛勤的劳作之后,他们回到家里,会吃上一碗面食。这是北方的特色:伏日吃面食。这一习俗三国时期就已经开始,“伏日食汤饼,名为辟恶”,用新粮制作的面食营养丰富,发汗可以祛病,于是这种习俗流传至今。

不利尘埃三伏热,孰知风露九秋寒。从11日开始,未来十天北方高温范围将扩大,南方的气温也将“迎头赶上”,出现持续性高温。立秋时节的由热转凉,“秋老虎”又伺机突然升温,让民众们叫苦连迭,此时南北方开启了同样的消暑方式——吹空调。长时间在低温环境会降低人的抵抗力,造成头晕、肠胃不适等,身体虚弱、口干舌燥、脾胃不调等问题时有发生。

末伏我们不仅要防高温,更是养生时节。

在这个时节,如果脾伤于湿,不仅会出现饮食不化、恶心呕吐、体弱倦怠等症状,还可能为咳喘病种下病根。中医讲究“湿气通于脾”,末伏时节养护脾胃,可以通过艾灸来健脾和胃,补中益气。

常艾灸这三大穴位,能帮人们轻松度过末伏时节。

【足三里】

位于小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指处

它是强身健体的万能穴,有调理脾胃、祛湿寒、增强消化能力的作用。

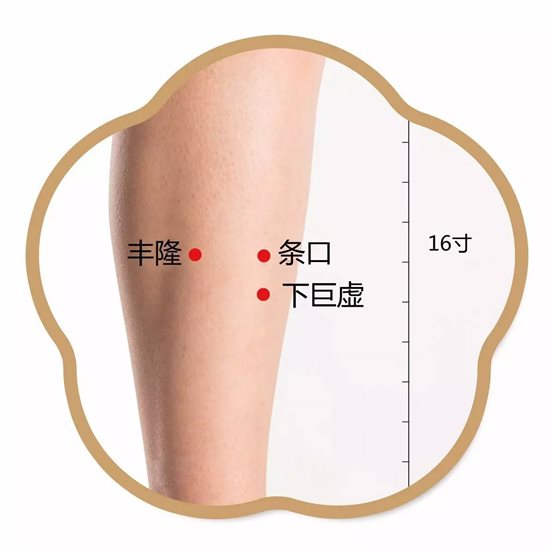

【丰隆穴】

位于小腿外侧,外踝尖上8寸,胫骨前肌的外缘

有健脾化痰、疏通经络的作用。

【脾俞穴】

脾俞穴位于脊柱区,第十一胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸

有健脾化湿、益气补血的作用。

末伏时节,暑气重返,热不可耐的时候,我们可以“眼明见青山,耳醒闻碧流”,寻一处美景,让急躁的心静下来;亦或者“脱袜闲濯足,解巾快搔头”,觅淙淙流水,逍遥快乐。度过末伏,真正的“天凉好个秋”也就来了。

企业介绍

企业介绍  核心团队

核心团队  企业文化

企业文化  发展历程

发展历程  联系我们

联系我们

产品介绍

产品介绍  产品特性

产品特性

视频中心

视频中心  宣传物料下载

宣传物料下载  艾艾贴穴位图

艾艾贴穴位图

新闻资讯

新闻资讯  艾 · 养生

艾 · 养生  穴位大全

穴位大全