艾 · 趣事 | 《封神榜》里看艾灸

浏览:693次发布日期:2017-09-12

“艾草”是如何被发现,它的称谓又是从何而来?

由于年代久远,准确的源头已经无法考证。不过我们可以从一些民间传说与趣闻里发现一些艾草的历史痕迹。

例如,我们可以从一个未曾尝试的角度,一个全新的视野——神魔小说《封神榜》中解读“艾”的世界。

据传3000多年前,武王伐纣,战争激烈。正值伏天,武王部下大批军士不幸感染痢疾,死亡不计其数。武王无奈,只好停止行军,扎营山野。山野蚊子甚多,士兵们只好大量焚烧一种无名野草来驱蚊度日。

武王身边有一位名医,姓萧名艾,字艾蒿。此公夜以继日奔波于军营内外指挥军士采药熬汤医救病员,偏偏忘记了自我保护,终至病魔缠身,泻痢多日后病倒于营帐之内。武王见状,痛哭失声,姜子牙等众将也都心烦如焚。萧艾见大家慌张,又念及各营将士病情危急,咬紧牙关带病出诊。他在慌乱之间未穿好衣裳鞋袜就下榻出账,谁知一脚踩着了驱蚊的野草火堆,顿感一阵钻心之痛。萧艾急忙后退,却被自己的鞋子绊了一脚,仰面朝天倒翻在火堆上,忍痛打了个滚才爬起来。他不顾自身的烧伤,匆匆穿上衣物就走。

萧艾走了好几道连营之后,渐渐觉得身子舒适起来,肚子不痛了,肠子不鸣了,也没有内急的感觉了。真奇怪,他只顾医救别人,自己根本没服过药,大病怎么会不不治而愈呢?

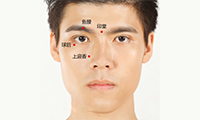

他百思不得其解。难道是那野草之火治好的?他回到营帐内,除下衣物认真检查自己的烧伤。只见足部烫起了3个大泡(即解溪、内庭、公孙三穴),小腿前外侧1个泡(即足三里穴)、上腹部3个泡(即中脘穴和左右两个天枢穴)、骶部1个泡(大肠俞穴)、背部1个泡(即脾俞穴)。

目睹如此多伤痕,他突发奇想,这也许正是一种绝妙的疗法。于是他暗暗记下烫泡的位置,然后奔走各营,用无名野草点火烧病号的相应位置。病号们见萧艾行为怪异,以为他急出精神病来了,胆小的纷纷逃避。过了一夜,奇迹出现了,凡被萧艾烧伤皮肤的病号都好了起来。于是全军上下依法而行,不到3天,全体将士病愈,军心大振。武王大喜道:“萧艾拯救全军,功德大焉。”萧艾回答武王道:“大王,非萧艾之功,实野草之力也。”武王沉思片时,朗声宣告全军:“野草本无名,从今以萧艾、艾蒿之名命之。”

后来,萧艾遵照武王旨意,随军做艾灸试验,举凡军士患病,先以艾火灼之,久而久之,终于发现施灸的规律。萧艾去世以后,其子萧蕲得其真传,把一份穴位图和释文当做传家宝,就这样一代代传下来,一直传到汉相萧何。从此,精通此道者遍及九州,流传至今。

《封神榜》是一部中国的神魔小说,以姜子牙辅佐周室(周文王、周武王)讨伐商纣的历史为背景,描写了阐教、截教诸仙斗智斗勇、破阵斩将封神的故事,也包含了大量民间传说和神话。

(故事来源于网络)

关于艾草的传说众说纷纭,其中大多来源于民间。

除了《封神榜》,民间还有其他关于艾草名称由来的传说,例如以下这个小故事。

传说唐朝名医孙思邈自幼好学,从5岁开始跟随父亲走街串巷给人看病,经常到山上采集药品。一天孙思邈和几个小朋友到山上一起玩耍,有个小朋友一不小心摔了一跤把脚崴了,脚肿得很厉害动弹不得。小朋友疼痛难忍,坐在地上哇哇直哭。怎么办?孙思邈灵机一动就从地上拔了一把草放在嘴里嚼烂糊在小朋友疼痛处,过了一会儿,小朋友不哭了,而且肿痛也在逐渐消失。其他小朋友问孙思邈是什么药,孙思邈思索片刻,他想,小朋友哭的时候总是哎哎的,就把这种草药叫“艾叶”吧。从此“艾叶”的称呼一直沿袭至今。(故事来源于网络)

发现艾草的传说故事,也流传着多种版本。

古时有个叫莫徭的人,见一头老象卧在芦苇丛旁,痛苦地呻吟着。老象一见莫徭,便举起前脚,那脚上扎着一个尖锐的竹钉。莫徭急忙走到老象身旁,用力将竹钉拔出,鲜血随即涌出。旁边的小象拔起一把艾叶,举向莫徭。莫徭将艾叶塞在老象的伤口上,不多时血便止住了,老象竟能站起来走动了。

后来老象常带小象为莫徭耕田犁地,更为重要的是,人们从此懂得了这普普通通的艾叶是一种天赐良药。(故事来源于网络)

无论是神魔小说《封神榜》,还是多种版本的民间传说,我们都无从去考证它的真实性。但这些故事让我们在了解“艾”的过程中,增加了很多趣味性。也至少间接地证明,艾灸流传至今,确实是因它的益处而得以口口相传。

人们用美好的神话去塑造艾灸的神奇,是一种赞美和向往。前人对艾灸的不断探索让艾灸得以生生不息。这些传说让艾灸蒙上了神秘色彩,使我们愈加想去追溯,你曾听到过有关于艾灸的精彩传说吗?不妨分享出来,让艾灸变得更有趣一些~

企业介绍

企业介绍  核心团队

核心团队  企业文化

企业文化  发展历程

发展历程  联系我们

联系我们

产品介绍

产品介绍  产品特性

产品特性

视频中心

视频中心  宣传物料下载

宣传物料下载  艾艾贴穴位图

艾艾贴穴位图

新闻资讯

新闻资讯  艾 · 养生

艾 · 养生  穴位大全

穴位大全