三伏灸 | 伏前灸,你准备好了吗?

浏览:261次发布日期:2018-07-02

伏前灸,你该开始了

7月17日是2018年的初伏,一般来说,初伏前一段时间,是伏前“解毒”的好日子。如果能在伏前这段时间就进入状态,可以给三伏灸打下良好基础!

说起三伏灸,很多人都知道是在初伏、中伏、末伏这几个阶段进行艾灸调理有特殊效果。但有的人艾灸一两次后,却觉得毫无作用。

其实,三伏灸是一个系统养生法。一般来说,坚持在初伏、中伏、末伏这三个阶段行灸,是最基础的;若要加强效果,可在三伏天持续做艾灸调理。就拿哮喘来说,中医认为哮喘主要与肺、脾、肾相关,初伏时选穴重在从肺论治,中伏所选穴位重在从脾论治,末伏所选穴位重在从肾论治,只有肺、脾、肾三脏同调,才能共收止哮平喘之效。

艾灸有温经通络、升阳举陷、行气活血、祛寒逐湿等作用,在“三伏天”施灸就是借天时增强机体免疫功能。

三伏灸的作用

三伏灸,冬病夏治

冬病夏治源于《黄帝内经》提出的“春夏养阳、秋冬养阴”。

夏季是人体阳气最旺盛之时,尤其是“三伏天”,此时人体经脉气血运行充盈,毛孔张开,有利于药物吸收。此时治疗某些寒性疾病,可以最大限度的以热治寒、鼓舞阳气,驱散体内寒气,调整阴阳,从而达到减少冬季发病频率或彻底根治疾病的效果。

三伏灸,排寒湿效果最佳

寒是万病之根,湿是万病之母,风是万病之首,火是万病之华。

在阳气最旺的夏季行灸,以艾火的纯阳,结合三伏天时双重阳气,作用于人体腧穴,具有一灸顶三灸的效果。

三伏灸,保健养生

“未病先防”,三伏灸通过疏通经络,补阳驱寒、温养五脏,从而提高人体免疫力,达到养生保健的作用。

2018三伏灸时间表

伏前解毒:5月05日—7月12日

初伏驱寒:7月17日—7月26日

中伏清养:7月27日—8月15日

末伏化瘀:8月16日—8月25日

【关元穴】在脐中下3寸腹中线上。

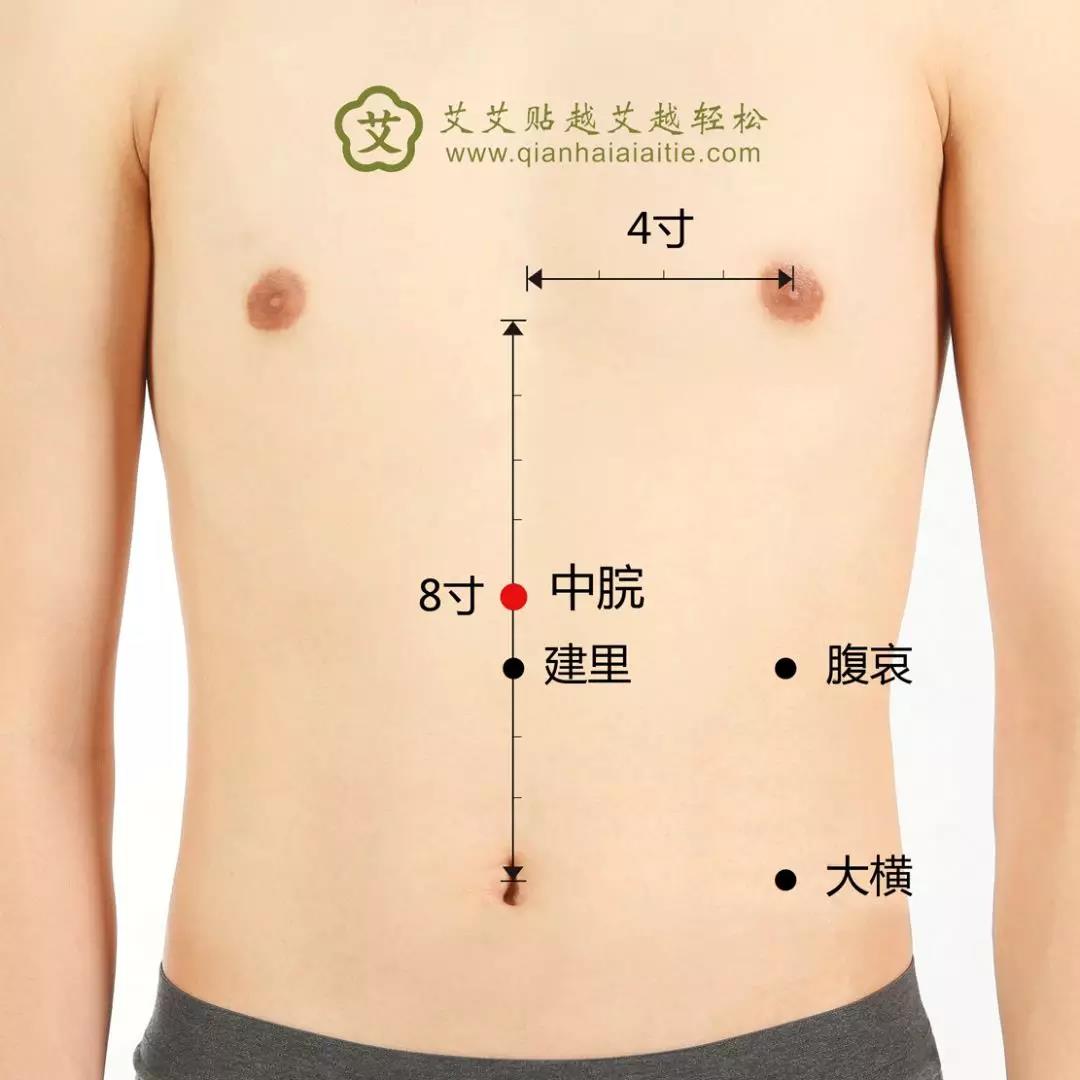

【中脘穴】在上腹部,前正中线上,当脐中上4寸。

【足三里】在小腿前外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘一横指(中指)。

【涌泉穴】在足底部,蜷足时足前部凹陷处,约当足底第2、3跖趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上。

企业介绍

企业介绍  核心团队

核心团队  企业文化

企业文化  发展历程

发展历程  联系我们

联系我们

产品介绍

产品介绍  产品特性

产品特性

视频中心

视频中心  宣传物料下载

宣传物料下载  艾艾贴穴位图

艾艾贴穴位图

新闻资讯

新闻资讯  艾 · 养生

艾 · 养生  穴位大全

穴位大全