处暑 | 秋来到,夏离场,艾灸肺俞最滋养

浏览:866次发布日期:2017-08-22

野草抽出将要结子的穗子,秋风一阵阵吹过将黄未黄的麦田,麦浪跟着风走,跟着云走。

坐在山头,凝望这山间田野阡陌纵横,看云卷云舒,看长河落日。

遥想远方这样的事情,大概只有在秋天做是最舒坦的。

远处有山,近处有人家。隐隐村落,向晚孤烟起,谁家的大人用高亢嘹亮的嗓门喊着:“吃晚饭咯!”谁家的小孩又依依不舍和伙伴玩得不想归家。

大人翘首以盼处暑的到来,那样才算真正的秋天,一年的收获从此开始。

小孩大概是最喜欢秋天的了,硕果累累,橘子压弯了枝头......

天上双星合,人间处暑秋。

今年的处暑,是8月23日。此时太阳到达黄经150°。“七月中,处,止也,暑气至此而至矣。”暑气至此退场,开始退伏潜藏,以待来年再出山。长江以北地区气温逐渐下降,早晚已有些浓重的凉意。

在处暑之后秋天的夜里,可以夜观北斗七星,如墨般的夜色容易让人沉醉和遐想。此时若有人跟你说“今晚月色真美”,用心解读一番便知,这是夏目漱石对爱情最诗意的解答。

而到了白天,阳气催熟万物后自然退位,阴气开始弥漫,秋风渐肃。

七月八月看巧云。

处暑之后,秋意渐浓,是迎秋赏景的好时节。“离离暑云散,袅袅凉风起”,此时天上的云彩也显得疏散而自如,而不像夏天大暑之时浓云成块。天水秋云薄,天长杳无隔,整个大地开始休养生息,一呼一吸间尽是惬意怡然。

时至晚上,“星月皎洁,明河在天。四人无声,声在树间”,白天的美景在夜间化为秋天的声音,寄托着期望的河灯在江河湖海之间随波逐流,去向远方,去向他乡。

处暑十八盆,谓沐浴十八日也。

处暑过后,夏天的暑气逐渐消退,但天气还未出现真正意义上的秋凉,人们依旧处在“秋老虎”的高温之中。这句谚语的意思是:处暑时节,还要经历大约十八天的流汗日。

此时除了迎来又一轮高温,还迎来了秋燥。

秋燥是人们在秋季感受燥邪而发生的疾病,会出现口干咽燥、咳嗽少痰等各种秋燥病症。

孙思邈在《养生》中记载:“肝心少气,肺脏独旺,宜安静性情,增咸减辛,助气补筋,以养脾胃。”从饮食上防秋燥,多食滋阴润肺的食物,例如:红枣粥、莲子银耳粥、芝麻、蜂蜜等。同时他也提及日常应该“勿冒极热,勿恣凉冷,勿发大汗,保全元气”。

收敛神气,补充元气。

处暑时节,自然界的阳气由疏泄趋向收敛,人体内阴阳之气的盛衰也随之转换。

秋燥之气最易伤肺,因处暑之后温度湿度等原因,极易造成气伤两阴,气不够便会出现乏力、元气不足等现象;也会导致阴津耗损,出现皮肤干燥、头痛身热等问题。

此时艾灸可刺激人体的经穴,使经络中的气血循环加快,从而补充人体阳气、保护肺,以达到预防秋燥的目的。

艾灸三大穴位,轻松防秋燥

常艾灸肺俞穴、太溪穴、涌泉穴三大穴位,温补阳气、清肺、滋阴润燥。

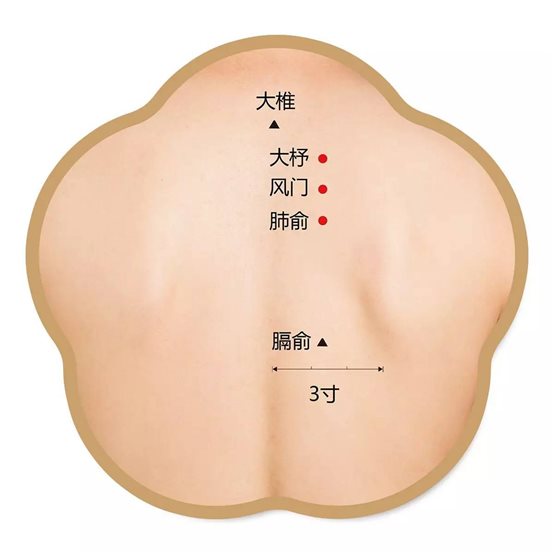

【肺俞穴】

位于背部,当第3胸椎棘突下,旁开1.5寸。

有分发肺腑脏热、调补肺气、补虚清热、止咳的作用。《针灸甲乙经》中记载:'肺气热,呼吸不得卧,上气呕沫,喘气相追逐,……,肺俞主之。'

【太溪穴】

位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处。

有滋阴补阳、清热生气的作用。《针灸甲乙经》中记载:“热病烦心,足寒清,多汗。”

【涌泉穴】

位于足底,屈足卷趾时足心最凹陷中。

有泻热宁神、滋阴益肾、调节阴阳的作用。《肘后歌》中记载:“顶心头痛眼不开,涌泉下针定安泰;伤寒痞气结胸中,两目昏黄汗不通,涌泉妙穴三分许,速使周身汗自通。”

雁引愁心去,山衔好月来。

处暑的到来,是夏天真正的退场。入秋后戾气盛行,心气容易波动。给自己多一些空间和时间,顺应自然规律,科学预防秋燥,“艾”养生,成为更好的自己。

企业介绍

企业介绍  核心团队

核心团队  企业文化

企业文化  发展历程

发展历程  联系我们

联系我们

产品介绍

产品介绍  产品特性

产品特性

视频中心

视频中心  宣传物料下载

宣传物料下载  艾艾贴穴位图

艾艾贴穴位图

新闻资讯

新闻资讯  艾 · 养生

艾 · 养生  穴位大全

穴位大全